ダムとバイクと、ときどき役者。

主な成分はそんなところです。

主な成分はそんなところです。

魚沼→会津のダム巡り。

のっけから「破間川ダムを先に…」という判断ミスからケチが付いて来ましたが、

果たしてどこまで取り戻せるのか。。

刈谷田川ダムのダムカード配付時間は資料によると8:30。

(今回の旅程では)一番外れにあるこのダムを、その時間にカード回収するっていうのが

今回の旅のキモとも言えるのですが…

破間川ダムから折り返して刈谷田川ダムに着いたのが……

9:10過ぎ。

40分遅れ。

……

…

なんでコレが上手くいくと思ったんだろう?ますます謎である。

「じゃあ急がなくては!」

となりそうなモノですが、折角訪問したダム。見学はタップリします。

少し上流側に駐車場があり、そこから上流側を望むことが出来る。

とはいえ、真夏のダム巡り。緑が生い茂って視界を塞がれがちですが。

目には良いはず。

この辺りからダム湖の方へ下るスロープもありますが、当然立入禁止。

刈谷田川ダムの石碑。川谷田川と間違えそうになったw

天端の様子。車両通行止め。

その先はダム湖を周回する道があるようだ。

天端入口付近から見る堤体。

天端を渡ってくるとエレベーター棟やゲート室に

後付けっぽい入口。恐らく落雪から身を守るためだろう。

ゲート上から見る下流の様子。

真ん中の青い屋根は「ドライブイン刈谷田」。

日本一の山菜料理。ストリートビューで見たとこによると。

真っ正面にあるので、ダムを拝むには良さそうだ。行ってないけど…

で、その背後のダム湖。なんだか随分と水位が低く見える。

こんなものなのかな?

ちょっとここ気になる。なんか舞台みたい。

駐車場からダム湖に下りるスロープの先のようだ。

んで、一度戻ってきて管理所でダムカードを貰います。

だが、まだ終わりません。どうも下流に公園があるっぽいんです。

こんな感じ。さらにこの公園の下段もあるようだ。

とりあえず上の公園から。

割としっかり下流側を見ることが出来る。

真っ正面って意味だと、ドライブインの辺りからになるようだが。

そこにはダムカードフォトフレームもあるが、

三脚を取りに戻るのも面倒か…と、破間川ダムの時とは随分と違う。

その背後には

希望の像。

この後、下の公園にも脚を伸ばす。

結構な傾斜の坂道を下りていくと…

立派な広場……だった場所や

千と千尋の神隠しの勢いがある鳥居等……

(ちなみに、この鳥居の先に行くと川に落ちる)

なんだか上の公園とは趣が随分と違います。

とはいえ、ダムをしっかり見られそうな方向に向かうと…!

ふぅぅぅむぅぅぅ。

ダム巡りは、この手の結界との戦いでもある。

まあ、仮にココが入れたとして、見ての通り、更なる困難が待ち受けている。

ということで上に戻ることに。

収穫無しで登る急勾配は心を削っていくw まだ9時台なのに。あと暑い。夏だし。

あとは車道を駐車場まで戻るだけなのですが、

上の公園には

鐘とか

灯籠…?とか。

なんだか、寺社仏閣感のある刈谷田川ダムでした。

ダムカード。このアングルを探せば良かったと、結局後悔するんだよな。

訪問日:2025.09.02

ダム諸元

名称:刈谷田川ダム(かりやたがわ)

河川:信濃川水系刈谷田川

形式:重力式コンクリート

目的:FWIP

堤高:83.5m

堤頂長:202.5m

堤体積:214,000m3

堤頂標高:EL273.5m

サーチャージ水位:EL271.5m

常時満水位:EL249.5m

洪水期制限水位:EL239.41m

総貯水量:4,450,000m3

ダム湖:-

管理者:新潟県

完成年:1981年

ダムカード有り

引用元他 新潟県 ダム便覧 wikipedia

のっけから「破間川ダムを先に…」という判断ミスからケチが付いて来ましたが、

果たしてどこまで取り戻せるのか。。

刈谷田川ダムのダムカード配付時間は資料によると8:30。

(今回の旅程では)一番外れにあるこのダムを、その時間にカード回収するっていうのが

今回の旅のキモとも言えるのですが…

破間川ダムから折り返して刈谷田川ダムに着いたのが……

9:10過ぎ。

40分遅れ。

……

…

なんでコレが上手くいくと思ったんだろう?ますます謎である。

「じゃあ急がなくては!」

となりそうなモノですが、折角訪問したダム。見学はタップリします。

少し上流側に駐車場があり、そこから上流側を望むことが出来る。

とはいえ、真夏のダム巡り。緑が生い茂って視界を塞がれがちですが。

目には良いはず。

この辺りからダム湖の方へ下るスロープもありますが、当然立入禁止。

刈谷田川ダムの石碑。川谷田川と間違えそうになったw

天端の様子。車両通行止め。

その先はダム湖を周回する道があるようだ。

天端入口付近から見る堤体。

天端を渡ってくるとエレベーター棟やゲート室に

後付けっぽい入口。恐らく落雪から身を守るためだろう。

ゲート上から見る下流の様子。

真ん中の青い屋根は「ドライブイン刈谷田」。

日本一の山菜料理。ストリートビューで見たとこによると。

真っ正面にあるので、ダムを拝むには良さそうだ。行ってないけど…

で、その背後のダム湖。なんだか随分と水位が低く見える。

こんなものなのかな?

ちょっとここ気になる。なんか舞台みたい。

駐車場からダム湖に下りるスロープの先のようだ。

んで、一度戻ってきて管理所でダムカードを貰います。

だが、まだ終わりません。どうも下流に公園があるっぽいんです。

こんな感じ。さらにこの公園の下段もあるようだ。

とりあえず上の公園から。

割としっかり下流側を見ることが出来る。

真っ正面って意味だと、ドライブインの辺りからになるようだが。

そこにはダムカードフォトフレームもあるが、

三脚を取りに戻るのも面倒か…と、破間川ダムの時とは随分と違う。

その背後には

希望の像。

この後、下の公園にも脚を伸ばす。

結構な傾斜の坂道を下りていくと…

立派な広場……だった場所や

千と千尋の神隠しの勢いがある鳥居等……

(ちなみに、この鳥居の先に行くと川に落ちる)

なんだか上の公園とは趣が随分と違います。

とはいえ、ダムをしっかり見られそうな方向に向かうと…!

ふぅぅぅむぅぅぅ。

ダム巡りは、この手の結界との戦いでもある。

まあ、仮にココが入れたとして、見ての通り、更なる困難が待ち受けている。

ということで上に戻ることに。

収穫無しで登る急勾配は心を削っていくw まだ9時台なのに。あと暑い。夏だし。

あとは車道を駐車場まで戻るだけなのですが、

上の公園には

鐘とか

灯籠…?とか。

なんだか、寺社仏閣感のある刈谷田川ダムでした。

ダムカード。このアングルを探せば良かったと、結局後悔するんだよな。

訪問日:2025.09.02

ダム諸元

名称:刈谷田川ダム(かりやたがわ)

河川:信濃川水系刈谷田川

形式:重力式コンクリート

目的:FWIP

堤高:83.5m

堤頂長:202.5m

堤体積:214,000m3

堤頂標高:EL273.5m

サーチャージ水位:EL271.5m

常時満水位:EL249.5m

洪水期制限水位:EL239.41m

総貯水量:4,450,000m3

ダム湖:-

管理者:新潟県

完成年:1981年

ダムカード有り

引用元他 新潟県 ダム便覧 wikipedia

PR

いつもと違って、予定より早めにダム巡りが始まってしまったため

更なる効率化をとアドリブで旅程を変更して訪れた破間川ダム。

その時把握していた情報としては

破間川ダムでダムカードが配布されるのは「10:30」

広神ダムと同じ配布場所の「魚沼地域振興局」なら「08:30」。

後者は「証拠写真」が必要。

当初は、6基目として訪れる予定だったので当然10:30は越える。

なので、現地で普通にダムカードを入手する。

だが早い時間に移動できているので、この段階(8時丁度には破間川ダム到着)で写真を撮ってしまえば後ほど広神ダムのカードと同時に受け取れば、

新潟県区間の後半がとてもスムーズに運ぶはずなのだ。

と、一瞬で判断したので、計算ミスが甚だしかったんだよなぁ。はぁ。

ってか、うおぬまダムスタンプラリーが「前日まで開催」されていたことにすら気づいてないw

うわぁぁゎぁぁわぁぁぁぁ!!!

それと「10:30」って記述、新潟県のHPには書いてないぜ!

気をとりなおして…

8時という早い時間に着いたからこそ

美しいダム湖を見られたんだ、きっとそういうことだ。

とその前に、中途半端事前リサーチで破間川ダムは下流方面からも

ダムを見ることが出来るようだったので、直接にはダムサイトに向かわず

下流へ繋がる細道へと侵入していく。

まあ、この辺りは動画を見て頂いた方が分かりやすいが

熊出ないことを祈りながら、結構な距離行ったモノの

まさかの通行止め。ちょいちょーい。

下調べしていても、こーゆーことが起こるのがダム巡りよのぅ。。

でもまあ、まだ朝で元気ですから、あまりダメージにはなってません。

再び県道に戻ってダムを目指します。

県道からダムサイトへ続く道に曲がった直後に現れるのが

大きめの駐車スペースに公衆トイレと思しき建屋。

これは立派なダムに違いないと期待を膨らませて

更にバイクを進め管理所脇の日陰にバイクを駐める。

夏だからね。

そこから望む破間川ダムは期待通りの立派な多目的ダムだ。

天端の様子。車両通行止め。

その近くにある破間川ダムの石碑。

そして、破間川ダムのお姿。下流側からのアプローチが失敗したので

これしか下流面は見られませんでした。

少しでも正面に…と進むと

ダムカードフォトフレームがっ。

まだ朝で元気だから使うっきゃない!

びしっ!

って、やるならもっとちゃんとしろ。

なんでレンズキャップ持ってるんだよ。

そしてこれが、この旅行で唯一の三脚の出番でした。

次は天端をちょっと進んでみましょう。あ、定礎。

係船庫からのインクライン。

この距離下りるのはなんか怖いな…

そして下流を覗いた様子。

行きたかった道が見える。うーん、残念。

だが、そんな気持ちも一瞬で消し飛ぶような美しい景色が背後に。

撮影技術の問題もタブンにあるだろうから伝わらないだろうが

とにかく美しかった。

こんな穏やかなダム湖、初めて見た気がする。

言葉には上手く出来ないが、とにかく大満足だ。

んで一応これが管理所。玄関の左側にダムカード置き場がちょっと見えてる。

しかし、この時間にダムカードが置いてあったかどうかは不明だ。

さて、破間川ダムを堪能したので、当初の1基目予定「刈谷田川ダム」へ向かいます。

このときトイレに行きたいなぁ、と思い始めていましたが

「ああ、入口に公衆トイレがあったなぁ」と走り始めて、事態が思ったより悪いことに気づきます。

まず、アタリをつけていたトイレはなんと閉鎖中。

まあこれもありがちと言えばありがちなのですが、

それなりの規模のダムだったので油断した…!

さて、大変なことになってきた。とりあえず走りながら考える。

・ここは山の中、まずは人里まで出ないと

・しかし、まあまあの山間部。民家があったとしてコンビニなんて無さそう。

・だいぶ先に道の駅があったが、時間が早すぎやしないか。

あれ、やべぇ詰んでる?とか思いながら下腹部に力を込めて山道を下る。

で、国道に出るもののやはり建物はそれほどない。

そんな中にローカル駅「JR大白川駅」のシンプルな駅舎……ん!?

通り過ぎざまに目に飛び込んできたトイレのマーク!!!!

ありがとうJR!!構内じゃなくてありがとう!!

JR只見線に幸あれ!!!!思えば只見線は薮神ダムの近くも通っていたし、

何なら会津までずーっと今日は共に進む相棒だ!!??

いかすぜ只見線!!!

ってことで、クラッシュする前に用を足すことも出来て、

足取りも軽く「刈谷田川ダム」へ向かうのでした。

その後もなんやかんやあったが入手したダムカード。

訪問日:2025.09.02

ダム諸元

名称:破間川ダム(あぶるまがわ)

河川:信濃川水系破間川

形式:重力式コンクリート

目的:FNP

堤高:93.5m

堤頂長:280.0m

堤体積:410,000m3

堤頂標高:EL468.5m

サーチャージ水位:EL459.5m

洪水期制限水位:EL431.0m

総貯水量:15,800,000m3

ダム湖:-

管理者:新潟県

完成年:1987年

ダムカード有り

引用元他 新潟県 ダム便覧 wikipedia

更なる効率化をとアドリブで旅程を変更して訪れた破間川ダム。

その時把握していた情報としては

破間川ダムでダムカードが配布されるのは「10:30」

広神ダムと同じ配布場所の「魚沼地域振興局」なら「08:30」。

後者は「証拠写真」が必要。

当初は、6基目として訪れる予定だったので当然10:30は越える。

なので、現地で普通にダムカードを入手する。

だが早い時間に移動できているので、この段階(8時丁度には破間川ダム到着)で写真を撮ってしまえば後ほど広神ダムのカードと同時に受け取れば、

新潟県区間の後半がとてもスムーズに運ぶはずなのだ。

と、一瞬で判断したので、計算ミスが甚だしかったんだよなぁ。はぁ。

ってか、うおぬまダムスタンプラリーが「前日まで開催」されていたことにすら気づいてないw

うわぁぁゎぁぁわぁぁぁぁ!!!

それと「10:30」って記述、新潟県のHPには書いてないぜ!

気をとりなおして…

8時という早い時間に着いたからこそ

美しいダム湖を見られたんだ、きっとそういうことだ。

とその前に、中途半端事前リサーチで破間川ダムは下流方面からも

ダムを見ることが出来るようだったので、直接にはダムサイトに向かわず

下流へ繋がる細道へと侵入していく。

まあ、この辺りは動画を見て頂いた方が分かりやすいが

熊出ないことを祈りながら、結構な距離行ったモノの

まさかの通行止め。ちょいちょーい。

下調べしていても、こーゆーことが起こるのがダム巡りよのぅ。。

でもまあ、まだ朝で元気ですから、あまりダメージにはなってません。

再び県道に戻ってダムを目指します。

県道からダムサイトへ続く道に曲がった直後に現れるのが

大きめの駐車スペースに公衆トイレと思しき建屋。

これは立派なダムに違いないと期待を膨らませて

更にバイクを進め管理所脇の日陰にバイクを駐める。

夏だからね。

そこから望む破間川ダムは期待通りの立派な多目的ダムだ。

天端の様子。車両通行止め。

その近くにある破間川ダムの石碑。

そして、破間川ダムのお姿。下流側からのアプローチが失敗したので

これしか下流面は見られませんでした。

少しでも正面に…と進むと

ダムカードフォトフレームがっ。

まだ朝で元気だから使うっきゃない!

びしっ!

って、やるならもっとちゃんとしろ。

なんでレンズキャップ持ってるんだよ。

そしてこれが、この旅行で唯一の三脚の出番でした。

次は天端をちょっと進んでみましょう。あ、定礎。

係船庫からのインクライン。

この距離下りるのはなんか怖いな…

そして下流を覗いた様子。

行きたかった道が見える。うーん、残念。

だが、そんな気持ちも一瞬で消し飛ぶような美しい景色が背後に。

撮影技術の問題もタブンにあるだろうから伝わらないだろうが

とにかく美しかった。

こんな穏やかなダム湖、初めて見た気がする。

言葉には上手く出来ないが、とにかく大満足だ。

んで一応これが管理所。玄関の左側にダムカード置き場がちょっと見えてる。

しかし、この時間にダムカードが置いてあったかどうかは不明だ。

さて、破間川ダムを堪能したので、当初の1基目予定「刈谷田川ダム」へ向かいます。

このときトイレに行きたいなぁ、と思い始めていましたが

「ああ、入口に公衆トイレがあったなぁ」と走り始めて、事態が思ったより悪いことに気づきます。

まず、アタリをつけていたトイレはなんと閉鎖中。

まあこれもありがちと言えばありがちなのですが、

それなりの規模のダムだったので油断した…!

さて、大変なことになってきた。とりあえず走りながら考える。

・ここは山の中、まずは人里まで出ないと

・しかし、まあまあの山間部。民家があったとしてコンビニなんて無さそう。

・だいぶ先に道の駅があったが、時間が早すぎやしないか。

あれ、やべぇ詰んでる?とか思いながら下腹部に力を込めて山道を下る。

で、国道に出るもののやはり建物はそれほどない。

そんな中にローカル駅「JR大白川駅」のシンプルな駅舎……ん!?

通り過ぎざまに目に飛び込んできたトイレのマーク!!!!

ありがとうJR!!構内じゃなくてありがとう!!

JR只見線に幸あれ!!!!思えば只見線は薮神ダムの近くも通っていたし、

何なら会津までずーっと今日は共に進む相棒だ!!??

いかすぜ只見線!!!

ってことで、クラッシュする前に用を足すことも出来て、

足取りも軽く「刈谷田川ダム」へ向かうのでした。

その後もなんやかんやあったが入手したダムカード。

訪問日:2025.09.02

ダム諸元

名称:破間川ダム(あぶるまがわ)

河川:信濃川水系破間川

形式:重力式コンクリート

目的:FNP

堤高:93.5m

堤頂長:280.0m

堤体積:410,000m3

堤頂標高:EL468.5m

サーチャージ水位:EL459.5m

洪水期制限水位:EL431.0m

総貯水量:15,800,000m3

ダム湖:-

管理者:新潟県

完成年:1987年

ダムカード有り

引用元他 新潟県 ダム便覧 wikipedia

そんな訳で、新潟から大回りに会津に向かうダム旅行。

序盤に予定している新潟県内のダムをいかに効率よく回るかが求められています。

ダムカード配布時間も計算に入れて、早め早めの行動です。

ということで、訪問予定のダムの中では一番遠い

刈谷田川ダム(カード配布時間8時半)にビタっと到着すれば良いな、と

進んでいると

ダムカード無しの発電用ダム、藪神ダムの下流をちょうど通りかかりました。

当初の予定では、刈谷田川ダム→広神ダムと移動し、

広神ダム(と破間川ダム)のダムカードの配布場所である魚沼地域振興局へ向かった後、

この藪神ダムを経由して先へ進む予定だったのだが。

※広神ダムはダムでも配布しているが、資料によると配付時間が魚沼地域振興局の方が早い。

ってな訳で、うっかり前を通ってしまった訳だが

「また通るから」「後の方が日が高い」とかで後回しにすると大体後悔することになる。

チャンスがあったら写真は撮っとくべき。これ午後になると疲れて出来ないんよねぇ。

実際ちょっと通りすぎはしたのですが、舞い戻って見学です。

ダム下流、破間川を県道345号が通っていて

その橋からダムを望みます。

橋の名は、三渕沢橋。県道にかかった何てことのない橋ではあるのだが

親柱が何やら樽のオブジェになっている。新潟だし米所だし、日本酒かな?

橋から見る藪神ダム。まだ7時過ぎで日も低く、逆光がまぶしい。

ちょいとズーム。約90mm。ダム的には400mm持ち歩く意味ないな…

とまあ、三渕沢橋からはこれくらいです。

通常なら、別アングルを検討するところなのですが、

(実際、上流側からも撮影は可能であった)

自分の適当な性格がココで顔をだし、

「まあもう一回通りかかる予定だしな」と、カメラを仕舞う。

そして、予定より大分早い時間なので、

道順的にはロスが多い動きになるが、予定より時間もあるし、

先に破間川ダムへ行ってしまえれば、この後の旅程がかなりスムーズになるのでは…?

などと夢想して、早々に薮神ダムを後にしてしまうのでした。

もうね、立案段階から無茶な計画しか作れない私ですからね。

アドリブでの旅程変更なんて上手くいくわけ無いんですよ、ええ。

3時間半後、「薮神はもう行ったからスルーだ」とか言うんです。

訪問日:2025.09.02

ダム諸元

名称:薮神ダム(やぶがみ)

河川:信濃川水系破間川

形式:重力式コンクリート

目的:P

堤高:23m

堤頂長:98m

堤体積:23,000m3

堤頂標高:-

サーチャージ水位:-

常時満水位:-

総貯水量:1,857,000m3

ダム湖:-

管理者:東北電力

竣工年:1941年

ダムカード無し

引用元他 ダム便覧

序盤に予定している新潟県内のダムをいかに効率よく回るかが求められています。

ダムカード配布時間も計算に入れて、早め早めの行動です。

ということで、訪問予定のダムの中では一番遠い

刈谷田川ダム(カード配布時間8時半)にビタっと到着すれば良いな、と

進んでいると

ダムカード無しの発電用ダム、藪神ダムの下流をちょうど通りかかりました。

当初の予定では、刈谷田川ダム→広神ダムと移動し、

広神ダム(と破間川ダム)のダムカードの配布場所である魚沼地域振興局へ向かった後、

この藪神ダムを経由して先へ進む予定だったのだが。

※広神ダムはダムでも配布しているが、資料によると配付時間が魚沼地域振興局の方が早い。

ってな訳で、うっかり前を通ってしまった訳だが

「また通るから」「後の方が日が高い」とかで後回しにすると大体後悔することになる。

チャンスがあったら写真は撮っとくべき。これ午後になると疲れて出来ないんよねぇ。

実際ちょっと通りすぎはしたのですが、舞い戻って見学です。

ダム下流、破間川を県道345号が通っていて

その橋からダムを望みます。

橋の名は、三渕沢橋。県道にかかった何てことのない橋ではあるのだが

親柱が何やら樽のオブジェになっている。新潟だし米所だし、日本酒かな?

橋から見る藪神ダム。まだ7時過ぎで日も低く、逆光がまぶしい。

ちょいとズーム。約90mm。ダム的には400mm持ち歩く意味ないな…

とまあ、三渕沢橋からはこれくらいです。

通常なら、別アングルを検討するところなのですが、

(実際、上流側からも撮影は可能であった)

自分の適当な性格がココで顔をだし、

「まあもう一回通りかかる予定だしな」と、カメラを仕舞う。

そして、予定より大分早い時間なので、

道順的にはロスが多い動きになるが、予定より時間もあるし、

先に破間川ダムへ行ってしまえれば、この後の旅程がかなりスムーズになるのでは…?

などと夢想して、早々に薮神ダムを後にしてしまうのでした。

もうね、立案段階から無茶な計画しか作れない私ですからね。

アドリブでの旅程変更なんて上手くいくわけ無いんですよ、ええ。

3時間半後、「薮神はもう行ったからスルーだ」とか言うんです。

訪問日:2025.09.02

ダム諸元

名称:薮神ダム(やぶがみ)

河川:信濃川水系破間川

形式:重力式コンクリート

目的:P

堤高:23m

堤頂長:98m

堤体積:23,000m3

堤頂標高:-

サーチャージ水位:-

常時満水位:-

総貯水量:1,857,000m3

ダム湖:-

管理者:東北電力

竣工年:1941年

ダムカード無し

引用元他 ダム便覧

7/29に、海沿いを中心としたダム巡りを行いましたが、

そのおよそ一ヶ月後の9/2に再び福島へと舞い戻ることへ。

そもそもは「福島県の全ダムを制覇しよう」の一環。

まあ、厳密には

・「ダムカード」を配布している。

・アースダムは基本的には除く。

・著しい苦労(登山や沢登り・特別な許可)を要さない。

・なんか気乗りしないダムも除くw

といった条件なのですが。

で、今回のプランは福島西部の只見川を遡るコース。

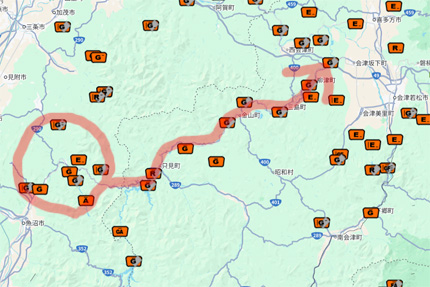

地図引用:dammaps 地図データ:google

只見川最上流は奥只見ダムだったりするのですが、

今回は只見川というよりは国道252号を遡るコースにします。

奥只見ダムはねぇ…自動車じゃないと行けないのよ……

…で、あらましが決まったら具体的な旅程を考える訳ですが

高速道路から国道252号に移動する新潟県内の近辺のダムも折角だから巡ろう!

って当然なるわけです。

そう決まれば、朝一にダムカードを入手してスタートするように計画を詰めます。

まあ、毎度のことではありますが「机上の空論」が過ぎるんですけどね。

旅程で遅れが出て(いつも出る)最後のダムまで行けなかったとしても、

福島にはまだ「阿賀野川沿いのダム」を攻めに行かないといけないので

そのどちらもが最終的に会津近辺になるので問題無し!ってことに。

後はNEXCOのツーリングプラン等を確認し出発です。

もちろん今回も日帰りです。

その行程のほぼ全てをYoutubeにアップしましたので

https://www.youtube.com/playlist?list=PLor8LFi7pj59VrHxfXkS1XMxTA3J8P7ee

気になって、それでいて暇を持て余している方は見てやってください。

そのおよそ一ヶ月後の9/2に再び福島へと舞い戻ることへ。

そもそもは「福島県の全ダムを制覇しよう」の一環。

まあ、厳密には

・「ダムカード」を配布している。

・アースダムは基本的には除く。

・著しい苦労(登山や沢登り・特別な許可)を要さない。

・なんか気乗りしないダムも除くw

といった条件なのですが。

で、今回のプランは福島西部の只見川を遡るコース。

地図引用:dammaps 地図データ:google

只見川最上流は奥只見ダムだったりするのですが、

今回は只見川というよりは国道252号を遡るコースにします。

奥只見ダムはねぇ…自動車じゃないと行けないのよ……

…で、あらましが決まったら具体的な旅程を考える訳ですが

高速道路から国道252号に移動する新潟県内の近辺のダムも折角だから巡ろう!

って当然なるわけです。

そう決まれば、朝一にダムカードを入手してスタートするように計画を詰めます。

まあ、毎度のことではありますが「机上の空論」が過ぎるんですけどね。

旅程で遅れが出て(いつも出る)最後のダムまで行けなかったとしても、

福島にはまだ「阿賀野川沿いのダム」を攻めに行かないといけないので

そのどちらもが最終的に会津近辺になるので問題無し!ってことに。

後はNEXCOのツーリングプラン等を確認し出発です。

もちろん今回も日帰りです。

その行程のほぼ全てをYoutubeにアップしましたので

https://www.youtube.com/playlist?list=PLor8LFi7pj59VrHxfXkS1XMxTA3J8P7ee

気になって、それでいて暇を持て余している方は見てやってください。

次のページ

≫

北海道・東北のダム

北海道/

青森/

岩手/

宮城/

秋田/

山形/

福島

北海道

|

├ 朝里ダム

|

├ 漁川ダム

|

├ 岩知志ダム

|

├ 岩松ダム

|

├ 浦河ダム

|

├ 大夕張ダム

|

├ 桂沢ダム

|

├ 金山ダム

|

├ 鹿ノ子ダム

|

├ 屈足ダム

|

├ 笹流ダム

|

├ 様似ダム

|

├ 静内ダム

|

├ 清水沢ダム

|

├ 定山渓ダム

|

├ 大雪ダム

|

├ 高見ダム

|

├ 滝里ダム

|

├ 忠別ダム

|

├ 十勝ダム

|

├ 二風谷ダム

|

├ 糠平ダム

|

├ 美利河ダム

|

├ 豊平峡ダム

|

└ 夕張シューパロダム

北海道

|

├ 朝里ダム

|

├ 漁川ダム

|

├ 岩知志ダム

|

├ 岩松ダム

|

├ 浦河ダム

|

├ 大夕張ダム

|

├ 桂沢ダム

|

├ 金山ダム

|

├ 鹿ノ子ダム

|

├ 屈足ダム

|

├ 笹流ダム

|

├ 様似ダム

|

├ 静内ダム

|

├ 清水沢ダム

|

├ 定山渓ダム

|

├ 大雪ダム

|

├ 高見ダム

|

├ 滝里ダム

|

├ 忠別ダム

|

├ 十勝ダム

|

├ 二風谷ダム

|

├ 糠平ダム

|

├ 美利河ダム

|

├ 豊平峡ダム

|

└ 夕張シューパロダム

関東のダム

茨城/

栃木/

群馬/

埼玉/

千葉/

東京/ 神奈川

栃木県

|

├ 五十里ダム

|

├ 板室ダム

|

├ 今市ダム

|

├ 川治ダム

|

├ 川俣ダム

|

├ 栗山ダム

|

├ 黒部ダム

|

├ 小網ダム

|

├ 庚申ダム

|

├ 佐貫頭首工(U15)

|

├ 塩田調整池

|

├ 塩原ダム

|

├ 菅又調整池

|

├ 中禅寺ダム(U15)

|

├ 寺山ダム

|

├ 土呂部ダム

|

├ 中岩ダム

|

├ 南摩ダム

|

├ 西荒川ダム

|

├ 西古屋ダム

|

├ 沼原ダム

|

├ 東荒川ダム

|

├ 松田川ダム

|

├ 三河沢ダム

|

├ 深山ダム

|

├ 森田頭首工(U15)

|

├ 湯西川ダム

|

└ 渡良瀬遊水池(U15)

群馬県

|

├ 相沢川取水ダム

|

├ 相俣ダム

|

├ 市野萱川取水ダム

|

├ 上野ダム

|

├ 大津ダム

|

├ 大仁田ダム

|

├ 鍛冶屋沢ダム

|

├ 霧積ダム

|

├ 桐生川ダム

|

├ 草木ダム

|

├ 黒坂石ダム

|

├ 小森ダム

|

├ 坂本ダム

|

├ 塩沢ダム

|

├ 品木ダム

|

├ 四万川ダム

|

├ 下久保ダム

|

├ 白砂ダム

|

├ 神水ダム

|

├ 須田貝ダム

|

├ 薗原ダム

|

├ 高津戸ダム

|

├ 玉原ダム

|

├ 野反ダム

|

├ 丸沼ダム

|

├ 道平川ダム

|

├ 中木ダム

|

├ 中之条ダム

|

├ 奈良俣ダム

|

├ 平出ダム

|

├ 藤原ダム

|

├ 矢木沢ダム

|

├ 屋敷川取水ダム

|

└ 八ッ場ダム

埼玉県

|

├ 荒川調節池(U15)

|

├ 有間ダム

|

├ 浦山ダム

|

├ 合角ダム

|

├ 権現堂調節池(U15)

|

├ 滝沢ダム

|

├ 玉淀ダム

|

├ 円良田ダム

|

├ 利根大堰(U15)

|

├ 二瀬ダム

|

├ 間瀬ダム

|

└ 山口ダム

東京/ 神奈川

栃木県

|

├ 五十里ダム

|

├ 板室ダム

|

├ 今市ダム

|

├ 川治ダム

|

├ 川俣ダム

|

├ 栗山ダム

|

├ 黒部ダム

|

├ 小網ダム

|

├ 庚申ダム

|

├ 佐貫頭首工(U15)

|

├ 塩田調整池

|

├ 塩原ダム

|

├ 菅又調整池

|

├ 中禅寺ダム(U15)

|

├ 寺山ダム

|

├ 土呂部ダム

|

├ 中岩ダム

|

├ 南摩ダム

|

├ 西荒川ダム

|

├ 西古屋ダム

|

├ 沼原ダム

|

├ 東荒川ダム

|

├ 松田川ダム

|

├ 三河沢ダム

|

├ 深山ダム

|

├ 森田頭首工(U15)

|

├ 湯西川ダム

|

└ 渡良瀬遊水池(U15)

群馬県

|

├ 相沢川取水ダム

|

├ 相俣ダム

|

├ 市野萱川取水ダム

|

├ 上野ダム

|

├ 大津ダム

|

├ 大仁田ダム

|

├ 鍛冶屋沢ダム

|

├ 霧積ダム

|

├ 桐生川ダム

|

├ 草木ダム

|

├ 黒坂石ダム

|

├ 小森ダム

|

├ 坂本ダム

|

├ 塩沢ダム

|

├ 品木ダム

|

├ 四万川ダム

|

├ 下久保ダム

|

├ 白砂ダム

|

├ 神水ダム

|

├ 須田貝ダム

|

├ 薗原ダム

|

├ 高津戸ダム

|

├ 玉原ダム

|

├ 野反ダム

|

├ 丸沼ダム

|

├ 道平川ダム

|

├ 中木ダム

|

├ 中之条ダム

|

├ 奈良俣ダム

|

├ 平出ダム

|

├ 藤原ダム

|

├ 矢木沢ダム

|

├ 屋敷川取水ダム

|

└ 八ッ場ダム

埼玉県

|

├ 荒川調節池(U15)

|

├ 有間ダム

|

├ 浦山ダム

|

├ 合角ダム

|

├ 権現堂調節池(U15)

|

├ 滝沢ダム

|

├ 玉淀ダム

|

├ 円良田ダム

|

├ 利根大堰(U15)

|

├ 二瀬ダム

|

├ 間瀬ダム

|

└ 山口ダム

北陸のダム

新潟/

富山/

福井/

新潟県

|

├ 赤岩ダム

|

├ 揚川ダム

|

├ 浅河原調整池

|

├ 破間川ダム

|

├ 飯豊川第1ダム

|

├ 市野新田ダム

|

├ 鵜川ダム

|

├ 内の倉ダム

|

├ 後谷ダム(柏崎)

|

├ 大石ダム

|

├ 大野川ダム

|

├ 奥三面ダム

|

├ 柿崎川ダム

|

├ 加治川治水ダム

|

├ 鹿瀬ダム

|

├ 刈谷田川ダム

|

├ 久知川ダム

|

├ 川内ダム

|

├ 笹ヶ峰ダム

|

├ 鯖石川ダム

|

├ 猿田ダム

|

├ 正善寺ダム

|

├ 城川ダム

|

├ 新保川ダム

|

├ 胎内川ダム

|

├ 谷根ダム

|

├ 栃ヶ原ダム

|

├ 三面ダム

|

├ 宮中取水ダム

|

├ 薮神ダム

|

├ 山本第二調整池

|

└ 山本調整池

新潟県

|

├ 赤岩ダム

|

├ 揚川ダム

|

├ 浅河原調整池

|

├ 破間川ダム

|

├ 飯豊川第1ダム

|

├ 市野新田ダム

|

├ 鵜川ダム

|

├ 内の倉ダム

|

├ 後谷ダム(柏崎)

|

├ 大石ダム

|

├ 大野川ダム

|

├ 奥三面ダム

|

├ 柿崎川ダム

|

├ 加治川治水ダム

|

├ 鹿瀬ダム

|

├ 刈谷田川ダム

|

├ 久知川ダム

|

├ 川内ダム

|

├ 笹ヶ峰ダム

|

├ 鯖石川ダム

|

├ 猿田ダム

|

├ 正善寺ダム

|

├ 城川ダム

|

├ 新保川ダム

|

├ 胎内川ダム

|

├ 谷根ダム

|

├ 栃ヶ原ダム

|

├ 三面ダム

|

├ 宮中取水ダム

|

├ 薮神ダム

|

├ 山本第二調整池

|

└ 山本調整池

中部のダム

山梨/

長野/

岐阜/

静岡/

愛知

長野県

|

├ 稲核ダム

|

├ 大町ダム

|

├ 奥裾花ダム

|

├ 片桐ダム

|

├ 小渋ダム

|

├ 古谷ダム

|

├ 菅平ダム

|

├ 裾花ダム

|

├ 高瀬ダム

|

├ 高遠ダム

|

├ 豊丘ダム

|

├ 奈川渡ダム

|

├ 七倉ダム

|

├ 奈良井ダム

|

├ 牧尾ダム

|

├ 松川ダム

|

├ 味噌川ダム

|

├ 南相木ダム

|

├ 水殿ダム

|

├ 箕輪ダム

|

├ 美和ダム

|

├ 湯の瀬ダム

|

└ 余地ダム

岐阜県

|

├ 秋神ダム

|

├ 阿木川ダム

|

├ 浅井田ダム

|

├ 朝日ダム

|

├ 阿多岐ダム

|

├ 今渡ダム

|

├ 岩村ダム

|

├ 大井ダム

|

├ 大ヶ洞ダム

|

├ 小里川ダム

|

├ 笠置ダム

|

├ 兼山ダム

|

├ 久々野ダム

|

├ 久瀬ダム

|

├ 新猪谷ダム

|

├ 高根第一ダム

|

├ 高根第二ダム

|

├ 徳山ダム

|

├ 中野方ダム

|

├ 西平ダム

|

├ 丹生川ダム

|

├ 鳩谷ダム

|

├ 丸山ダム

|

├ 御母衣ダム

|

└ 横山ダム

長野県

|

├ 稲核ダム

|

├ 大町ダム

|

├ 奥裾花ダム

|

├ 片桐ダム

|

├ 小渋ダム

|

├ 古谷ダム

|

├ 菅平ダム

|

├ 裾花ダム

|

├ 高瀬ダム

|

├ 高遠ダム

|

├ 豊丘ダム

|

├ 奈川渡ダム

|

├ 七倉ダム

|

├ 奈良井ダム

|

├ 牧尾ダム

|

├ 松川ダム

|

├ 味噌川ダム

|

├ 南相木ダム

|

├ 水殿ダム

|

├ 箕輪ダム

|

├ 美和ダム

|

├ 湯の瀬ダム

|

└ 余地ダム

岐阜県

|

├ 秋神ダム

|

├ 阿木川ダム

|

├ 浅井田ダム

|

├ 朝日ダム

|

├ 阿多岐ダム

|

├ 今渡ダム

|

├ 岩村ダム

|

├ 大井ダム

|

├ 大ヶ洞ダム

|

├ 小里川ダム

|

├ 笠置ダム

|

├ 兼山ダム

|

├ 久々野ダム

|

├ 久瀬ダム

|

├ 新猪谷ダム

|

├ 高根第一ダム

|

├ 高根第二ダム

|

├ 徳山ダム

|

├ 中野方ダム

|

├ 西平ダム

|

├ 丹生川ダム

|

├ 鳩谷ダム

|

├ 丸山ダム

|

├ 御母衣ダム

|

└ 横山ダム

カレンダー

ブログ内検索

カテゴリー

最新記事

最新コメント

[05/06 成瀬葉]

[05/04 成瀬葉]

[04/29 アイシャビート]

[04/29 エロい成瀬葉]

[04/29 エロい成瀬葉]